加拿大著名儿童作家罗伯特·蒙施即将"安乐死":痴呆症夺走了他的想象力!

2025-09-18

渥太华微生活

来源:多伦多西区那些事儿

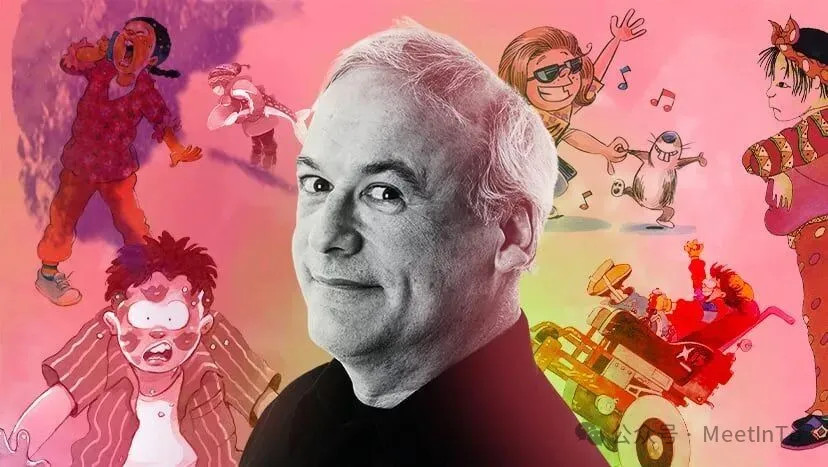

罗伯特·蒙施 (Robert Munsch)

是深受喜爱的加拿大儿童文学作家,

他创作了70多本儿童读物,

在北美销量达数百万册。

他的著作还被翻译成20种不同的语言。

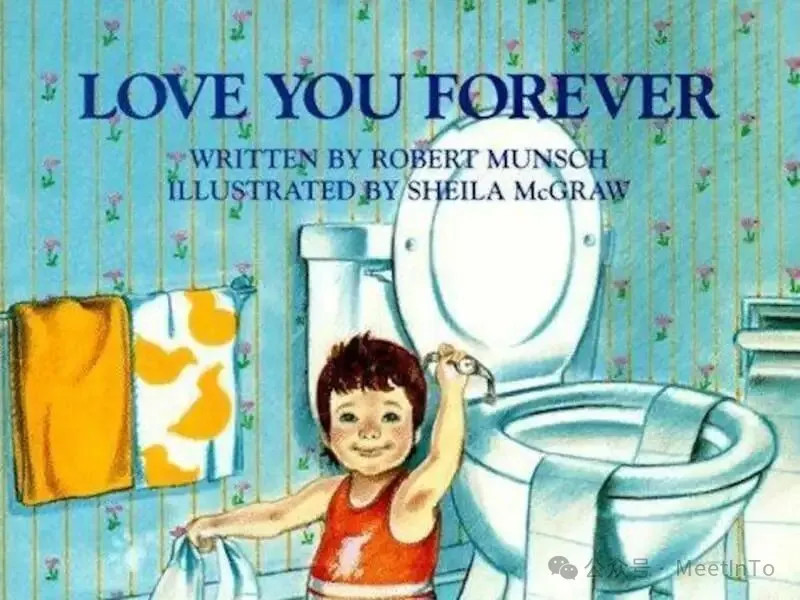

著有《永远爱你》、《纸袋公主》和《莫蒂默》等多部儿童文学作品。

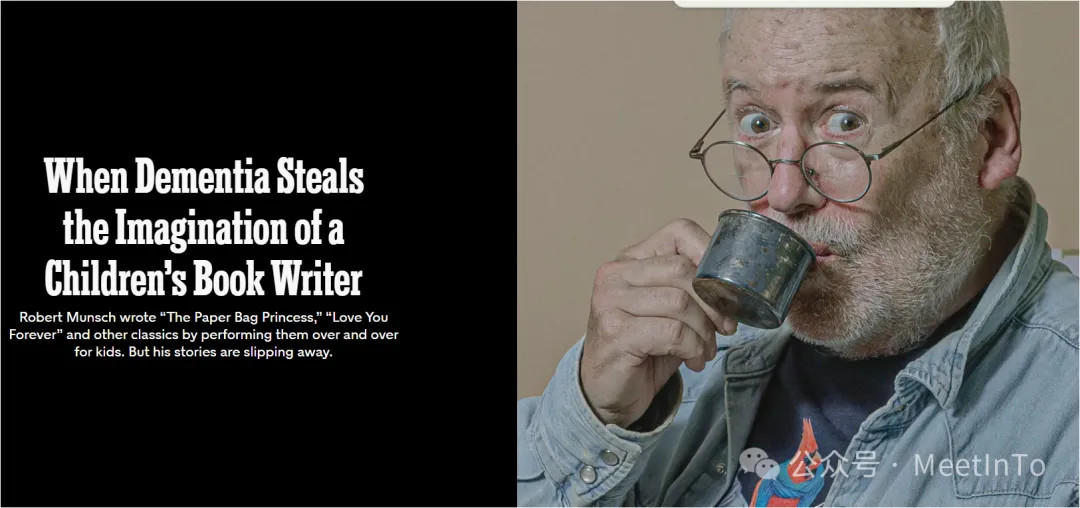

今天,他已获准接受临终医疗援助 (MAID) ⸺

我们广义的安乐死。

《纽约时报》周日发表的蒙施个人简介还透露,他在被诊断患有痴呆症后不久就申请了 MAID。

“你好,博士——来杀了我吧!”他向《纽约时报》开玩笑说起自己的申请。“我还有多少时间?十五秒!”

目前具体日期尚未确定,因为加拿大法律要求患者在去世时主动同意 MAID。

“我必须选择我还能提出要求的时机,”蒙施告诉《泰蒙施晤士报》。

他说,他的决定是在看到他的一个兄弟因肌萎缩侧索硬化症而慢慢死去后做出的,这让他不想再忍受长期的痛苦。

“他们通过各种干预措施让他活了下来,”他告诉《纽约时报》。“我想:让他死吧。”

这位 80 岁的作家于 2021 年首次宣布自己被诊断出患有痴呆症,从那时起他就一直在与这种疾病及其伴随的身体挑战作斗争。

01

与中国小朋友的不解之缘

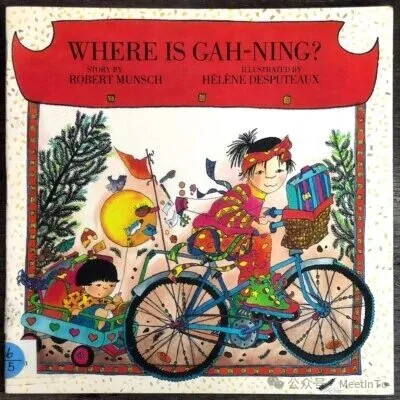

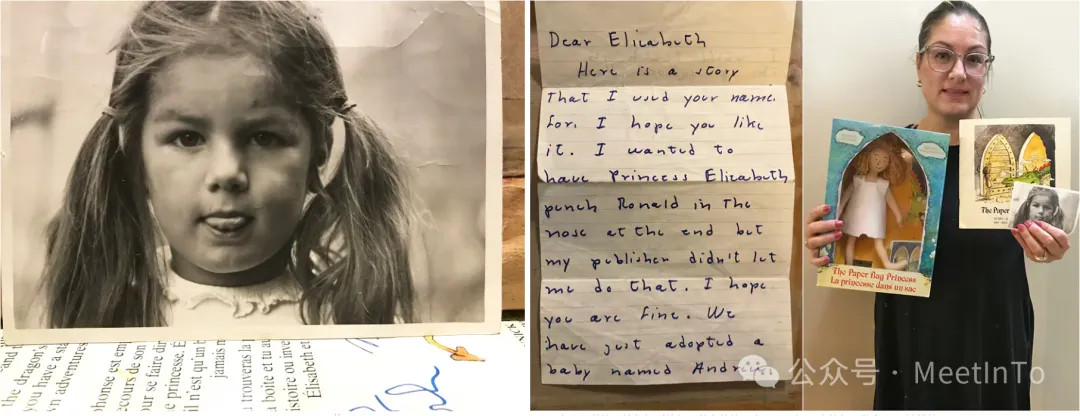

1989年,在安大略省赫斯特镇(Hearst, Ontario),一个名叫邓嘉宁(Gah-Ning Tang)的八岁小女孩画了一幅画:她坐在一个热气球里,绑在气球上的,是一根用来放飞的长绳子。她把这幅画寄给了自己最喜欢的儿童文学作家——罗伯特·蒙施。信里写着:

“嗨,我叫嘉宁。我八岁。我爸爸妈妈想让我去中国。但我真的很想去多伦多。你能帮帮我吗?”

两周后,她又写了一封信。这一次,她在信中描述了自己如何计划偷偷跑到安大略以南的多伦多。再过几个星期,她又写了一封。就这样,一封接一封。她经常把信写在父母打工的中餐馆里收集来的旧餐垫背面。

当时,罗伯特·蒙施已经出版了二十多本绘本,其中包括《纸袋公主》《莫提默》和《永远爱你》。这些书让他在加拿大成为家喻户晓的名字。尤其是《永远爱你》,销量甚至超过了《晚安,月亮》和《野兽国》。蒙施每年都会收到成千上万封来自孩子们的信件。

但嘉宁的来信与众不同。

“那些信充满了狂野、奇怪、古怪的东西,”蒙施在今年夏天的采访中对我说。“她写得像个天生的喜剧演员。”

于是,蒙施写了一本以嘉宁为主角的书,书名就叫《嘉宁》。故事讲述了这个小女孩拼命想独自去多伦多,但父母总是千方百计把她留下来。最终,父母无可奈何,只能让她出发。嘉宁走进城里,买了鞋子、衣服和帽子,最后又坐火车回到家。

这本书出版后,嘉宁真的成了“嘉宁”。那年冬天,罗伯特·蒙施亲自来到赫斯特小镇,在学校礼堂里为她朗读了这本书。

“我当时觉得自己像个明星,”嘉宁后来回忆说,“就像电影一样。”

02

不是传统意义上的“写作者”

蒙施出生于宾夕法尼亚州匹兹堡,1975年移居加拿大。

18岁时,蒙施立志成为一名神父。他在纽约州威彻斯特县的一座山上,与耶稣会士共同度过了七年的修行时光。然而,最终他意识到,比起做神父,他更愿意与孩子们在一起。

于是,蒙施离开了修道院,进入塔夫茨大学的幼儿教育项目学习。当年,他在一次实习中,给一群学龄前儿童讲了一个临时编造的故事:一个小男孩无论如何都不肯睡觉,即使父母、他那十七个兄弟姐妹,甚至两位“声音低沉、典型警察嗓音”的警官都轮番劝说也无济于事。十多年后,这个故事被出版为绘本《莫蒂默》。

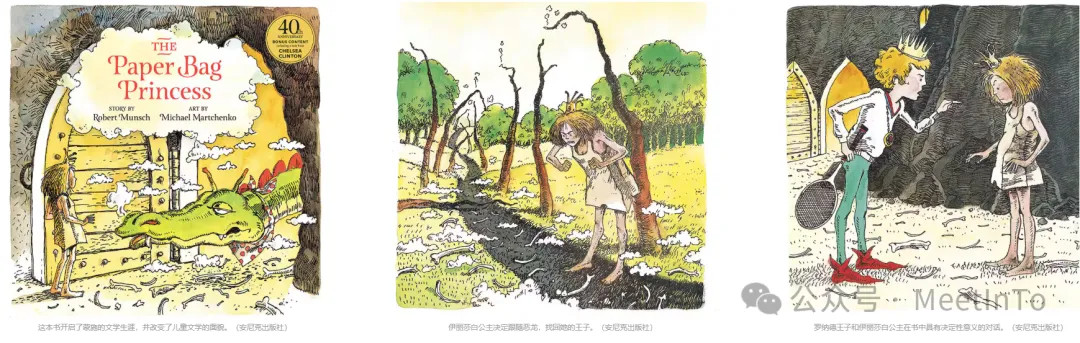

那一次,他突发奇想,把故事讲成:伊丽莎白公主智斗恶龙、救出王子罗纳德,结果王子却嫌弃她浑身污垢、满身臭味,还“穿着脏兮兮的旧纸袋”。(公主的衣服早已被龙的烈焰烧毁。)

故事的结尾,伊丽莎白对王子说出那句经典台词:“你看起来像个王子,但你其实是个废物。”然后转身,轻快地跳着舞走向夕阳。“他们最终并没有结婚。”

《纸袋公主》全球销量超过750万册。

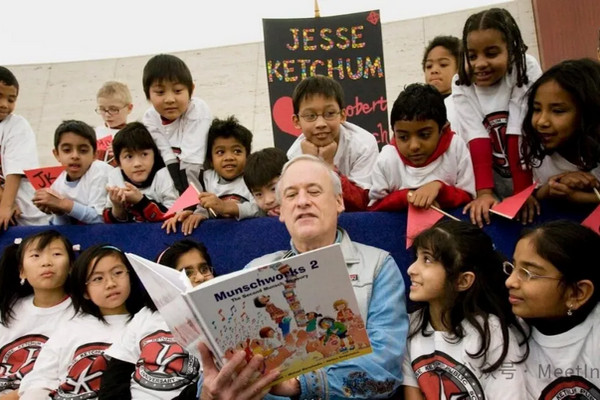

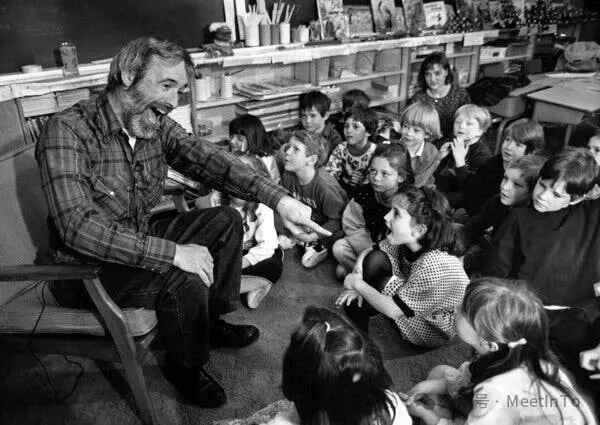

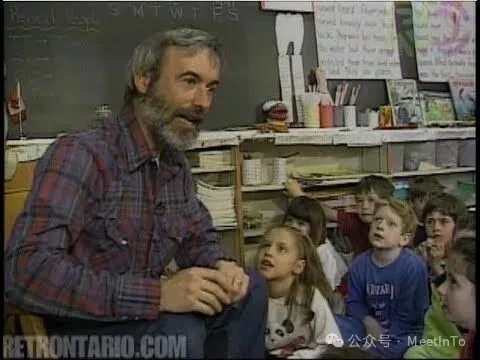

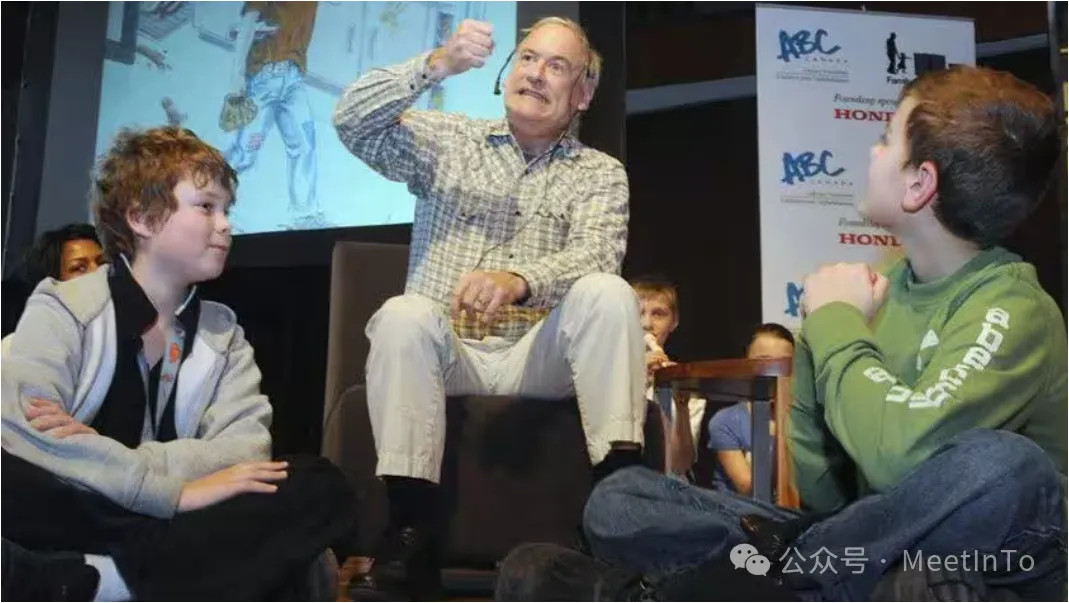

1985年,蒙施辞去了教师工作,全职从事写作与表演——大多是在公立学校的课堂中。

他常常突如其来地出现在学校前台,拿着一封信,说这是某位老师和她的学生写给他的,他特意来拜访。

他经常寄宿在某个学生的家庭里:最初是因为经济拮据,后来则是因为他发现家庭生活本身就是故事的灵感源泉。

随着讲述次数的增加,他的故事逐渐“瘦身”,冗余的部分被一遍遍剔除。最终,故事定型,凝练成书。这通常需要约50次讲述,甚至可能长达20年。

蒙施常说自己并不是作家,而是一个“偶尔会把故事写下来的讲故事的人”。

然而,在不断巡回演出与旅行的岁月中,蒙施逐渐借酒消愁,最终酗酒成疾:试图麻痹抑郁,缓解尚未确诊的双相情感障碍和强迫症。

在安的坚持下——因为他屡屡提到想要自杀——蒙施终于同意去看精神科医生。他先后服用了百忧解和锂剂。令他欣慰的是,药物并没有摧毁创造力,反而帮助了他写作。他发现:“创造力并不是依赖疯狂。”

1986年,他出版了《永远爱你》。这本书带着深深的哀伤,其真正的含义也更贴近成年人的心。在此之前的几年里,安先后经历了两次死产:一个名叫山姆的男孩,一个名叫吉莉的女孩。(后来他们收养了三个孩子。)

在悲痛中,蒙施写下那句永恒的副歌:“我会永远爱你,/我会永远喜欢你,/只要我还活着,/你永远是我的孩子。”

某天在圭尔夫的一次朗读会上,他围绕这句副歌即兴讲了一个故事:一位母亲偷偷溜进婴儿儿子的房间,把他抱在怀里——即使孩子长成幼儿、少年,直到成年搬到自己的房子里,她依然半夜驱车赶去,从窗户爬进儿子的房间。直到有一天,母亲年老多病,需要儿子把她抱在怀中。

出版社最初并不看好——他们认为这不是一本“合格的儿童绘本”。蒙施于是将书稿拿到萤火虫出版社。书在加拿大、随后在美国,悄然热销。

2008年,蒙施中风。他说:“我彻底失去了故事。”醒来时,脑海一片空白。

2021年,76岁的蒙施被诊断出痴呆症,后来又确诊帕金森病。

罗伯特·蒙施 (Robert Munsch) 和妻子安 (Ann) 在安大略省圭尔夫的家中

他一度沉寂。但在语言治疗师的指导下,他对着镜子练习讲故事。

一年后,故事们竟奇迹般回来了:起初混乱不堪,随后逐渐清晰,重新完整。

他去圭尔夫附近的一所小学,请求能否为一年级的孩子们讲故事。虽然表现不如从前,但他还是坚持讲完了。

之后,他再次开始巡回演出,虽然规模远不及以往。等到确诊痴呆症时,他彻底停下脚步。

新故事也随之停滞——除了2023年的某一天。那时,他想到了一位熟识的老妇人露丝,她与妹妹芭芭拉住在附近,九十多岁,最近被送进医院。

“我忽然想,如果她六岁时就进了医院呢?”一个新故事浮现。故事里,露丝和芭芭拉因露丝擦破膝盖,被救护车送往医院。她们在病床上蹦跳、乱按按钮,结果床猛地合上,把她们夹在里面。

接下来的几天,他写下并修改了故事:不是像以往那样在孩子们面前,而是在一群想象中的孩子面前——他们会打断、会喊叫、会觉得无聊。他的编辑看到初稿时“震惊极了”。

没人能解释这一切,连蒙施也不能,因为他已多年未曾有新作。“它就是这样发生了,”他说。故事最终在2024年出版,名为《蹦!》。

此后,他再未写出新故事。

原因当然是痴呆症。但也许,更深的原因是疾病与身体的衰弱,使蒙施逐渐远离了孩子们——那些孩子不仅仅是听众,而是他创造力的延伸。“我能感觉到那种思维与创作方式正在离我越来越远。”

03

他的故事仍将世世代代被人们珍视。

对蒙施来说,这个诊断意味着一种残酷的讽刺:他一生最宝贵的天赋——把脑海里的故事讲给孩子们听——正在被一点点夺走。

“我的大脑里还有一些故事,”他说,“但它们就像是写在沙滩上的字,被潮水一点点冲掉。”

得知自己患病后,蒙施的第一反应是恐惧。

罗伯特·蒙施在2010年的一次读书会上

“我当时想:完了,我会失去一切,”他说。

但慢慢地,他学会了接受。他依然住在安大略省的家中,身边有妻子安娜(Ann)照顾。他的书依旧畅销,孩子们依然在朗读他的故事。只不过,现在的他,更多是作为一个听众,而不是讲述者。

“我还在这里,”蒙施说,“只是我讲不了故事了。”

他的读者们知道这一点,却依然爱他。很多孩子在社交媒体上留言,讲述他的书如何陪伴他们长大,如何在他们生病、难过的时候带来安慰。

有些家长写信告诉他,自己当年是听着《纸袋公主》和《莫提默》长大的,如今又把同样的书读给孩子听。

“你的书,跨越了几代人,”一位母亲写道。

蒙施荣获加拿大勋章,在加拿大星光大道上留下一颗星,安大略省还有两所公立学校以他的名字命名。 作为一名倾听儿童心声的讲故事者,他留下的宝贵遗产至今仍屹立不倒。即使他即将迎来人生的最后阶段,他的故事仍将世世代代被人们珍视。

| 全部评论 (0) |

|---|